Por:![]()

· Isaac, Espinoza padilla.

Nuestra patria hacía ya 248 años que se hallaba bajo el oprobioso yugo español. Era el año de 1780; gobernaba la península ibérica el rey Carlos III, de la dinastía Borbón (desde 1759 hasta 1788) y, en nuestro territorio hacía y deshacía a sus anchas Agustín de Jáuregui y Aldecoa, trigésimo tercer virrey del Perú, cuando el 4 de noviembre del referido año estalla la más grande rebelión social dirigida por el mestizo José Gabriel Condorcanqui Noguera en la provincia cusqueña de Tinta. Pero… ¿por qué surgió dicho movimiento? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a materializar la histórica sublevación de tan amplia significación y repercusión?, en fin ¿quién fue el legendario Túpac Amaru II?

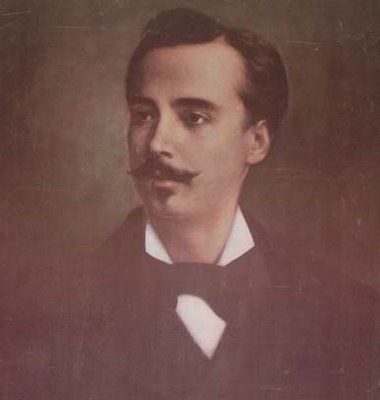

José Gabriel Condorcanqui nació en Tinta (Cusco) el 19 de marzo de 1738; sus padres fueron: el cacique Miguel Condorcanqui Usquiconsa y la señora Rosa Noguera Valenzuela. Durante el lapso de 1748 a 1758 es cuidadosamente educado por sacerdotes jesuitas en los colegios de caciques de San Francisco de San Borja y San Bernardo de la ciudad imperial. Hereda por derecho propio el cacicazgo de los pueblos de Tungasuca, Surimana y Pampamarca, posteriormente en 1760 contrae matrimonio con la cacica Micaela Bastidas Puyucahua con quien tiene tres hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. Era un personaje muy influyente, dueño de una cultura basta y fecunda; conocía muchos lugares, pues gracias a su oficio de arriaje llegó a cultivar amistad con conocidas personalidades criollas e incluso españolas. Contaba con 350 mulas con las que transportaba azúcar, tocuyos, azogue, etc., además su holgada economía la constituía chacras en Tinta, cocales en Carabaya, y betas de mina. Durante sus viajes en caravanas comerciales era testigo de las dantescas injusticias y oprobiosos abusos que cometían las autoridades españolas contra la población india, mestiza, negra y criollos empobrecidos.Conciente del papel que desempeñaba como mediador entre su pueblo y los chapetones inició una serie de gestiones en la audiencia de Lima solicitando un mejor trato y vida digna para sus hermanos de raza y condición social. No obstante todas sus diligencias fueron infructuosas, ni siquiera fueron escuchadas. Entonces ¿qué le quedaba por hacer? ¿Acaso correría el vano riesgo de viajar a España con el fin de entrevistarse con el Rey para exigirle justicia? El futuro Túpac Amaru II tuvo que ver otra posibilidad para conseguir ser oído.

En esas circunstancias dos sucesos vienen a robustecer el descontento de la gran masa oprimida. En 1776 se crea el virreinato del Rio de la Plata perjudicando el itinerario comercial a muchos arrieros que como José Gabriel dependían de los mercados de Buenos Aires. Por otro lado el 14 de junio de 1777 el Consejo de Indias nombró a José Antonio Arreche como Visitador General de la Real Hacienda y Tribunales del Reino, cuya misión consistía en aumentar las deudas Reales y elevar el estado de la Hacienda Pública. Este funcionario español era famosos por su carácter díscolo y perturbador; no tardó mucho en hacerse notar, pues impuso reformas fiscales muy pasadas que los indios no tenían ni como pagar, sin embargo los corregidores cumplían su usurera endemoniada función. Para ese entonces el cacique Condorcanqui empezaba a simpatizar por la insurrección manteniendo contacto con familiares y demás caciques que al igual que él que veían como única salida dicha medida.

El 22 de Julio de 1780 prestó juramento como nuevo Virrey del Perú el ex capitán General de Chile Agustín de Jáuregui y Aldecoa en reemplazo de su antecesor Manuel Guirior (desde 1775 hasta 1780). El cacique de Tungasuca perdió las esperanzas de que el nuevo representante directo del Rey haga caso a sus justos reclamos; entonces empezó a evaluar el momento propicio para encender la chispa que desencadene la más grande sublevación del siglo XVIII, en parte también, porque sus compañeros de causa del Alto Perú comenzaban a exigirle a tomar acciones inmediatas. Pero ¿tenía suficientes razones para ir contra todo un poderoso sistema? ¿Tenía en cuenta lo que su movimiento significaría? ¿Acaso no sabía que materializar aquel sublime ideal no tenía marcha atrás y que sólo existían dos destinos, el de salir triunfador y junto a él su amada nación, o el de ser derrotado y tétricamente ejecutado? El comprendió que no tendría posibilidad de reconciliarse con la corona sin embargo su fecundo patriotismo lo embargaba y fue muchísimo más que el temor a la muerte. Las causas podemos resumirlas en las siguientes: el establecimiento de las aduanas internas y alcabalas (establecidas por el visitador Arreche) los abusivos repartimientos mercantiles, Mita minera y obrajera para los indios de Tinta en Potosí, los pesados tributos (alcabalas), abuso de los odiados corregidores, desigualdad social y marginación del indio, bajo salario de éstos, creación de la Audiencia del Cusco, entre otros ¡son motivos suficientes para que cualquier peruano, de libre albedrio al candente volcán que lleva dentro! ¿Cómo comenzó todo?

El 04 de noviembre de 1780 el cacique Condorcanqui y el corregidor de Tinta General Antonio Arriaga asistieron al pueblo de Yanaoca-Tinta (al sur del Cusco) a una reunión social por celebración de la fecha onomástica del Rey. Ya caída la noche cuando el funcionario español se dirigía a su casa fue apresado por “Defraudador de la hacienda pública“ por la masa indígena lideradas por el ya mentado cacique que adoptó el nombre de Túpac Amaru II (Real Señor de la gran serpiente) alegando ser descendiente directo (por línea materna) del último Inca de Vilca bamba: Túpac Amaru Inca que fue ejecutado por el fiero virrey Francisco de Toledo en el siglo XVI.

El reo es conducido al pueblo de Tungasuca y junto a sus tres acompañantes es puesto en prisión en la casa del jefe del reciente alzamiento donde es obligado, mediante documentos firmados por su puño y letra, a ordenar entregar armas, bestias de carga y dinero de su tesorería para la causa reivindicadora que tomaba más fuerza. Asimismo el sumiso corregidor plasma su rúbrica y firma en un documento donde se convoca a todo los pobladores del corregimiento a su cargo para el 10 de noviembre. Precisamente ese día en la plaza de Tungasuca se concentró una multitud, entonces Túpac Amaru II les hizo creer a los perplejos asistentes que tenía una orden del Rey de España para liquidar a los odiados corregidores por “Defraudadores de la Hacienda Pública” Acto seguido sale el corregidor General Antonio Arriaga vestido con el hábito de San Francisco, quién es ahorcado por su verdugo el Zambo Antonio Oblitas ante la mirada atónita de aquel mar de personas. En seguida Túpac Amaru II aprovecha para informarles públicamente las razones de dicha medida recibiendo la aprobación y adhesión a su causa de todos, además suprime las mitas aduanas y alcabalas, posteriormente el clérigo Ildefonso Bejarano corrobora lo dicho por su antecesor. Ese mismo día el Virrey Agustín de Jáuregui se entera de la rebelión y todos los pormenores.

Con dicha rebelión se inicia el proceso de la independencia, la misma que concluirá en 1824 con la batalla de Ayacucho, buscó integrar a criollo, mestizos, indios y negros. En primera instancia el movimiento no cuestionó la autoridad de la corona, pues comenzó, simplemente, como una protesta reformista, luego se tornó como separatista (independista).

El 16 de noviembre Túpac Amaru II suprimió la esclavitud sin condición alguna. Mientras tanto en el Cusco las autoridades armaron una milicia urbana bajo el mando del español Joaquín de Valcárcel, quién estableció su cuartel en el antiguo convento de los jesuitas mientras esperaban las tropas regulares que serían enviadas de Lima. El 17 de noviembre parte del Cusco una avanzadilla de 1200 hombres bajo la dirección del corregidor de Quispicanchis Fernando Cabrera y el Oficial español Tiburcio Landa, además contaron con el apoyo de los indolentes caciques Sahuaraura y Chillitupa con destino a Huayrapata (Sangarará). Una vez llegado al referido punto y al ver que no había señal de los rebeles decidieron avanzar hasta el pueblo de Sangarará, acampando en la plaza (a 5 leguas de Tungasuca y 20 del Cusco). Sabedor de la posición del enemigo Túpac Amaru II rodea esa misma noche con su numerosos ejército indio - mestizo pobremente armados con hondas, palos, rejones, hachas y escasas armas de fuego todo el perímetro de la plaza. El día siguiente, 18 de noviembre, los españoles son sorprendidos y, desesperadamente se refugian en la iglesia del poblado. El jefe de la rebelión les pide que se rindan en 2 oportunidades, al no obtener respuesta solicita que salgan del lugar a los criollos y las mujeres por no tener deuda con ellos. Por su parte los realistas luchaban entre ellos dentro del recinto sacro para decidir si se rinde las armas o no. En eso estalla la pólvora que tenían almacenada, bajo techo santo, entonces se empieza a quemar la casa del señor y al mismo tiempo la mayoría de los desesperados soldados salen a pelear en una verdadera confusión. La batalla es ganada por los patriotas dejando un saldo por el bando contrario de 576 blancos muertos, varios heridos y el resto prisionero. El victorioso abanderado entregó al cura local el monto de 200 pesos para enterrar los muertos, asimismo dejó en libertad a los copiosos prisioneros de guerra explicándoles sus justas razones y nobles ideales haciéndoles prometer a no volver a tomar las armas. Sin embargo casi todos volvieron con las tropas represoras limeñas faltando a su palabra y honor. Por otro lado el obispo Moscoso excomulgó a Túpac Amaru II por destruir la morada del señor (iglesia de Sangarará) sin hacer las indagaciones necesarias . Pero a nuestro precursor de nuestra independencia no le afectó en nada. Sin embargo Túpac Amaru II comete un grave error. Después de su aplastadora victoria en Sangarará no ataca al Cusco como lo sugería su esposa y principal asesora, sabiendo que esa ciudad estaba completamente indefensa. En lugar de ello marcha al Alto Perú a ganar mas adeptos y extender el movimiento. Así rodea la cadena montañosa de Vilcanota, pasando por los poblados de Lampa, Pucará, Azángaro, Yauri y el 28 de diciembre hace su aparición en el cerro Picchu. Mientras tanto ¿qué medidas tomaban los peninsulares? Ellos no perdieron tiempo. El 27 de noviembre el coronel Gabriel Avilés sale de Lima a sofocar el fuego insurgente al mando de un bien armado y disciplinado ejército (3000) dando paz y seguridad a la ciudad imperial. El 20 de diciembre el brigadier José del Valle, recientemente investido a Mariscal de Campo, sale de la ciudad de los Reyes con un segundo ejército. De igual manera el 15 de diciembre el visitador Arreche lo hace con un efectivo de 700 soldados, 06 cañones y 3000 fusiles adicionales. Dicho funcionario tenía a su cargo la dirección política militar del ejército represor; junto a él venía el auditor de Guerra, Benito de Mata Linares, quien era oidor de Lima. A ellos se les unió, por desgracia, el cacique de Chincheros Mateo García Pumacachua; el de Azángaro, CHoquehuanca; el de Coparaque, Eugenio Sinanyuca y más de 20 autoridades indígenas bajo el liderazgo del primero. Ante todos estos acontecimientos el jefe de la Rebelión retorno raudo al Cusco y organiza su ejército.

El 03 de enero de 1781 Túpac Amaru II envía a la ciudad imperial una embajada conformada por 2 personas para exigir que rindan las armas, sin embargo fueron maltratados contra todo precedente militar. El 06 del mencionado mes las huestes indígenas mestiza rodean la ciudad del antigua capital del Tawantinsuyo, intentando sitiarla, pero fueron rechazados principalmente por el coronel Gabriel Avilés y el Cacique Pumacahua. Del 08 al 10 ambos bandos lucharon en el cerro Picchu (Batalla de Tungasuca) donde no hubo vencedores ni vencidos. Ya por la noche se replegó a Yanacocha y Andahuaynillas emprendiendo camino al Collao a reorganizar sus fuerzas. El 23 de febrero el visitador Arreche llegó al Cusco y de inmediato se juntó con su estado mayor. Con una fuerza de 17000 soldados españoles se dispuso a dividirlo en tres columnas cada una con capacidad de choque. El 04 de marzo los realistas iniciaron la autodefensiva con el ejército regular más 1400 indios enemigos. Por su lado Túpac Amaru II organizó la defensa, peleando en Pucacasa, Combopata y otras, siendo derrotado. La campaña militar iba de mal en peor para los patriotas y tanto es así que el plan estratégico que Túpac Amaru II tenía previsto materializarla el 21 de marzo es deshonrosamente delatada por el tránsfuga Zumiago Castro. Pero aún quedaba una batalla más que, sin duda, sería la decisiva. El 03 de abril ambos ejércitos se encuentran frente a frente en el valle del Vilcomayo en Tinta. Es necesario resaltar que la tropa Tupamarista seguía siendo copiosa, e incluso mucho más que el enemigo, no obstante carecían de formación castrense y armas de fuego. Ahora se trataba de tropa rival altamente disciplinada, bien armada y pertrechada. Además estaban comandadas por férreas y sanguinarias personalidades como Arreche, del Valle, entre otros.

El 05 de abril las tropas revolucionarias inician la ofensiva bajo la oscuridad de la noche, creyendo, ingenuamente, sorprender al enemigo, ¿acaso no sabían que los peninsulares sabían todo sus movimientos, y que aquella noche lo esperaban con la artillería bien cargada? El choque fue titánico, la masa india-mestiza lucharon derrochando arrojo, valentía y patriotismo, empero el número y las características humanas inherentes de aquella desordenada milicia no fueron suficientes para medirse y dominar al enemigo. Las armas lo eran todo. La batalla de Tinta se prolongó hasta la madrugada del día 06, y a eso de las cuatro a.m., Túpac Amaru II comienza a replegarse junto a casi toda su familia y lugartenientes hacia el lado opuesto del río Combopata. Cuando pasaban por el pueblo de Langi son apresados por el Mariscal Del Valle gracias a la traición de su capitán General y compadre a la vez Francisco de Santa Cruz, al cura Antonio Martínez y el coronel mestizo Ventura Landaeta. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué motivó a sus compañeros de armas a cometer tamaña felonía? Una conocida hipótesis indica que fue esencialmente económico, ya que el corregidor del Cusco Fernando Inclán Valdez ofreció la suma de 20 000 pesos por la cabeza de Túpac Amaru II.

Los prisioneros fueron conducidos a Urcos por todo el ejército realista donde se hallaba Arreche. Es ahí donde el Mariscal del Valle lo entrega al codiciado prisionero junto a sus demás acompañantes, los mismos que fueron reducidos en prisión en el cuartel general de los coloniales instalado en el antiguo monasterio de los jesuitas, hoy sede de la Universidad Nacional del Cusco. Al ser interrogado por el visitador, Túpac Amaru II responde con energía “Aquí no hay, sino dos culpables: tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlos”. Poco tiempo después, el 15 de mayo es sentenciado a muerte por el juez Mata Linares al igual que sus familiares y amigos. El 17 se empieza a ejecutar las penas en la plaza de Huacaypata en el Cusco. El líder de la rebelión tuvo que presenciar la muerte de su esposa, quien en una oportunidad confesó “estoy pronto a morir donde muriese mi esposo” En primera instancia se le cortó la lengua y luego ahorcada después de padecer una eternidad, finalmente descuartizada. Jamás suplicó compasión ni piedad al enemigo ni delató a sus compañeros de causa. Luego pasaron por el Cadalso Hipólito Condorcanqui, su hijo; Francisco Condorcanqui, su tío; Antonio Bastidas, cuñado, entre otros valerosos personajes como la cacica Tomaza Tito Condemayta, el Zambo Antonio Oblitas etc., todo ante la atónita mirada del pequeño Fernando que no terminada de asimilar el atroz espectáculo.

El 18 de mayo de 1781 fue el turno de Túpac Amaru II. Se le cortó la lengua, seguidamente se le intentó descuartizar con cuatro caballos, hasta que se le decapitó, entonces recién pudieron lograr su cometido. Las extremidades de la pareja revolucionaria fueron enviadas a las principales ciudades del Perú como un escarmiento para todo aquel que piensa en levantarse contra la corona. En cambio sus troncos fueron incinerados y esparcidos al viento desde el Cerro Picchu, llevando así el mensaje sublime de revolución y justicia. Así concluye la fase Quechua-Cusqueña de este gran movimiento independista de honda repercusión continental, sintiéndose en Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. La siguiente fase Aymara y la prolongación de Diego Túpac Amaru mantendrán el fuego revolucionario por un año más, gracias en parte a que sus más cercanos colaboradores no fueron delatados, entre ellos su hijo Mariano. Ahora sí podemos evaluar y aseverar que el carácter del movimiento fue evidentemente anticolonial, anti feudal y antiesclavista por su mismo desarrollo. Ahora bien ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿logró al final ser oído? ¿Fue acaso tanto sacrificio en vano? Gracias al cielo no fue así.

Las principales consecuencias fueron la creación de las intendencias, que fueron las antiguos departamentos y hoy las actuales regiones. Se eliminó por lo tanto los corregimientos y con ello a los odiados y abusivos corregidores. En 1784 se crea la intendencia del Cusco y tres años más tarde la Real Audiencia cusqueña. Asimismo la intendencia Puno fue anexionada al virreinato peruano en 1786, segregada del virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires) de igual manera en 1812 se suprime en forma definitiva las mortíferas mitas y los repartos mercantiles. Sin embargo hubo consecuencias negativas, pues junto a las reformas mencionadas se añadían dañinamente la supresión de la enseñanza del quechua en las universidades y la prohibición de la circulación de la magistral obra mestiza “Los comentarios Reales de los Incas” del célebre Inca Garcilazo de la Vega, etc.

Hoy luego más de dos siglos el ideal de libertad y justicia de aquel compatriota nuestro sigue vigente en nuestros nobles corazones como eterno ejemplo. Entonces nos queda como una nueva fase luchar denodadamente por el desarrollo y progreso de nuestra patria ¡Viva Túpac Amaru II! ¡Viva el Perú!

REFERENCIAS

1) Roel Pineda, Virgilio HISTORIA DEL PERÚ, Edit.Juan Mejía Baca.

2) Vargas Ugarte, Rubén PERÚ HISTÓRICO. Edit. Milla Batres.

3) Macera, Pablo. HISTORIA DEL PERÚ: Independencia y pública.Edit.Bruño

· Alumno del IV ciclo de la especialidad de Ciencias Históricas, Sociales y geográficas. Integrante del Círculo Histórico “Javier